在這個快節奏的時代,我們往往忙於追逐名利,卻忽略了那些能夠滋養心靈、增進家庭福祉的細微之處。

古人云:「家和萬事興」,家庭的和諧與繁榮,往往離不開長輩們的智慧與引領。

近年來,一項關於家庭幸福感的研究顯示,那些家庭中長輩經常走訪特定地點的,其子孫後代在財富積累、人際關係及健康方面均表現出更為顯著的優勢。

這不禁讓人想起那句流傳千年的諺語:「三地常走動,子孫會越富。

」那麼,這「三地」究竟是何方神聖?

它們又如何成為家庭福氣的源泉呢?

其實,這句諺語並非空穴來風,它蘊含了深厚的文化底蘊和人生哲理。

正如《禮記·大學》所言:「修身齊家治國平天下」,家庭作為社會的基本單元,其興衰榮辱直接關係到社會的穩定與發展。

而長輩作為家庭的支柱,他們的言行舉止、生活態度,無時無刻不在影響著子孫後代。

接下來,就讓我們一同探尋那「三地」,看看它們如何成為家庭福氣的秘訣所在。

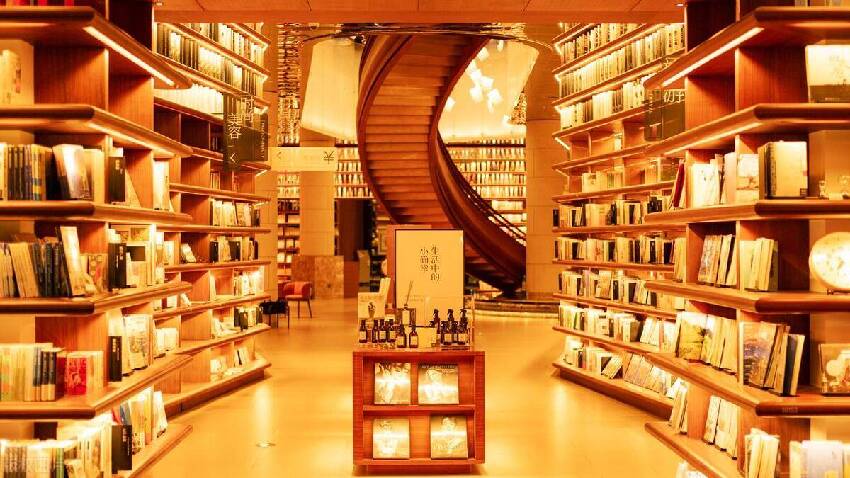

一、書香之地,涵養心性

「書中自有黃金屋,書中自有顏如玉。

」這句流傳千古的名言,不僅道出了書籍中蘊藏的無窮財富與美好,更揭示了書香之地對於人心的滋養與塑造之力。

古往今來,無論是文人墨客還是士子儒生,無不將書香之地視為心靈的凈土,靈魂的棲息地。

長輩們若常踱步於圖書館那高聳的書架間,或是流連於書店裡琳琅滿目的書籍前,甚至參與到文人雅士的聚會中,他們便如同置身於智慧的海洋,每一次翻閱,都是一次心靈的洗禮,每一次交流,都是一場思想的碰撞。

這樣的環境,不僅能讓長輩們自身的學識得到豐富,更能以身作則,為子孫後代樹立起勤學好讀的典範。

「身教重於言傳」,長輩們的實際行動,就像那春風化雨,雖不顯山露水,卻能潤物無聲,滋養著孩子們的心田。

正如《紅樓夢》中賈母對寶玉的深情教導:「你只說念書是好的,他如今不念書了,你便不愛他了。

」這句話雖簡短,卻蘊含了深厚的家庭教育哲理。

賈母深知,讀書不僅是為了獲取知識,更是為了涵養心性,提升品德。

長輩們對書籍的熱愛與追求,會潛移默化地影響到子孫,使他們在書香氛圍中自然而然地愛上閱讀,從而在知識的滋養下茁壯成長。

在這樣的環境下成長起來的子孫,不僅智慧過人,更懂得如何為人處世,如何修身齊家。

「腹有詩書氣自華」,他們的言談舉止中透露出的是文化底蘊與高尚品德,這樣的氣質,是任何物質財富都無法比擬的。

書香之地不僅能讓子孫在知識上有所收穫,更能在品德上得到錘鍊,實現智慧與品德的雙重提升,自然能夠「富貴雙全」,既擁有精神上的富足,也能在未來的生活中遊刃有餘。

正如民間諺語所說:「書到用時方恨少,事非經過不知難。

」長輩們通過自身的示範與引導,讓子孫們明白,書籍是人生的良師益友,是通往成功與智慧的橋樑。

而俗語「三代不讀書,猶如一窩豬」則更加直白地道出了書香傳承的重要性,提醒人們要珍視讀書的傳統,讓書香之地成為涵養心性、培育英才的沃土。

二、自然之地,怡情養性

「採菊東籬下,悠然見南山。

」陶淵明那淡泊名利、歸隱田園的詩意生活,如同一幅清新脫俗的畫卷,緩緩鋪展在現代人的心田。

這不僅僅是古代文人的浪漫情懷,更是當下快節奏生活中,無數都市人心中的一抹溫柔鄉。

長輩們若能時常掙脫鋼筋水泥的束縛,踏入那山川湖海的懷抱,漫步於林間小道,親身感受大自然的鬼斧神工與細膩溫婉,無疑是對心靈的一次深度洗禮。

正如古語所云:「仁者樂山,智者樂水」,山之穩重,教會我們堅韌不拔;水之靈動,啟示我們靈活變通。

在自然界的廣闊天地間,長輩們不僅能夠放下日常的瑣碎與煩惱,讓心情得以放鬆,更能在這份寧靜中,深刻領悟生命的真諦——那便是與自然和諧共生,順應四時,知足常樂。

在這樣的自然之旅中,長輩們還承擔著傳承的重任。

他們以身作則,教會子孫敬畏自然,珍惜生命,讓年輕一代明白,人類並非自然的主宰,而是其謙卑的學生。

正如民間諺語所說:「留得青山在,不怕沒柴燒」,強調了保護生態環境的重要性,以及可持續發展的智慧。

長輩們通過講述古老的傳說、自然的奧秘,以及人與自然和諧相處的民間習俗,如春種秋收、祭祀山神等,讓子孫們的心靈深處種下尊重與愛護自然的種子。

這樣的家庭教育,如同一股清流,滋養著家族的每一寸土地。

在這樣的家庭里,長輩與子孫之間,不僅僅有著血緣的聯繫,更有著精神上的共鳴與傳承。

家庭氛圍因此變得和諧美滿,福氣如同山間清泉,源源不斷。

子孫們在這樣的環境中成長,耳濡目染,不僅學會了與人為善,更懂得了如何在複雜多變的社會中,保持一顆平和、寬廣的心,以更加開放和包容的態度去面對生活的挑戰。

「近朱者赤,近墨者黑」,自然環境與人文氛圍的雙重滋養,使得這些家庭的子孫往往能夠在未來的道路上,走得更加穩健而長遠。

他們不僅成就了一番事業,更重要的是,成為了社會的正能量,繼續傳遞著敬畏自然、珍惜生命的價值觀,讓這份古老而又常新的智慧,在新時代綻放出更加璀璨的光芒。

三、人文之地,增長見識

「讀萬卷書,行萬里路,不如閱人無數,更需親歷人文之厚土。

」人文之地,諸如那沉澱歲月滄桑的博物館、鐫刻歷史軌跡的歷史遺蹟,亦或是那些流淌著文化血脈的文化名城,無一不是長輩與子孫攜手共探的知識寶庫與靈魂棲息地。

在這些地方,長輩們仿佛成了活生生的歷史講述者,他們口中流淌出的一個個歷史故事,宛如一串串璀璨的珍珠,串聯起文化的精髓與智慧,讓子孫們在耳濡目染、潛移默化間,深刻感受到中華文化的浩瀚如海與博大精深。

正如《西遊記》中那師徒四人踏上西行取經的漫漫征途,每一步都不僅僅是地理上的跨越,更是心靈與智慧的雙重磨礪與收穫。

長輩帶領子孫走進這些人文之地,實則是在為他們鋪設一條通往廣闊世界的橋樑,引領他們踏上一場心靈的壯遊,使他們的眼界如同破繭成蝶般豁然開朗,思維也在與歷史的對話、與文化的交融中變得更加敏捷與深邃。

在這個信息時代,人們往往沉迷於虛擬世界的快餐文化,而忽略了身邊那份厚重而真實的文化遺產。

《論語》有云:「學而不思則罔,思而不學則殆。

」 這句話提醒我們,學習不僅要有廣度,更需有深度,而人文之地的探訪,正是將學習與思考完美結合的絕佳途徑。

當現代人的生活方式逐漸趨向於快節奏與浮躁,這樣的旅行便如同一股清流,讓我們的心靈得以沉靜,也讓我們的精神世界得到真正的滋養與升華。

「三地常走動,子孫會越富」,這不僅僅是長輩對子孫的期許,更是對美好生活的嚮往與追求。

長輩以身作則,常去書香、自然、人文之地,不僅能提升自身的修養與見識,更能為子孫後代樹立榜樣,積累福澤。

正如《詩經》所言:「子孫保之,子孫享之。

」願每一個家庭都能在這「三地」的滋養下,福氣滿滿,子孫興旺。

劉奇奇 • 9K次觀看

劉奇奇 • 9K次觀看

武巧輝 • 2K次觀看

武巧輝 • 2K次觀看